type

status

date

slug

summary

tags

category

icon

password

功绩主体的心理自我压迫是通过现代社会的多重结构性力量共同塑造的,它并非天然存在,而是被精心建构出来的结果。这种塑造机制可以从以下几个关键维度理解:

1. 新自由主义的意识形态内化

- 自由=责任的双刃剑:社会不断宣扬“人人享有无限可能”“你的成功只取决于自己努力”,表面上赋予个体掌控权,实则将系统性压力(如经济不平等、资源竞争)转化为个人责任。失败成为个体能力不足的道德缺陷,驱动个体不断自我逼迫。

- 效率至上的价值观:市场逻辑渗透生活的所有领域。休闲变成“充电时间”,人际交往成为“人脉积累”,阅读变成“知识变现手段”。个体主动将生命价值压缩为可量化的绩效。

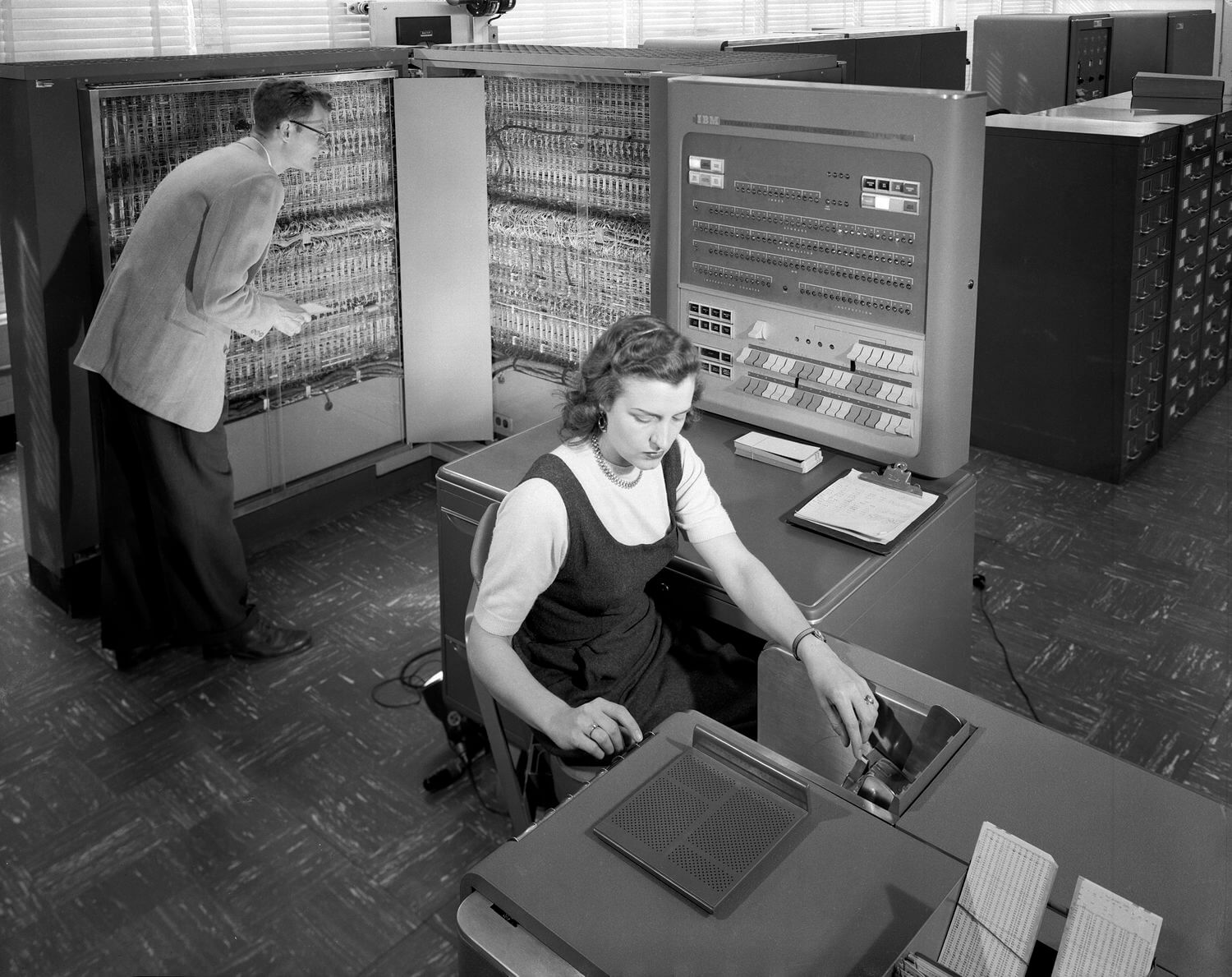

2. 技术工具的无孔不入

- 数字监控的自我化:健身手环追踪睡眠深度、时间管理软件评估精力分配、社交平台展示“完美人生范本”。这些工具将自我监控日常化、精细化,人成为自身的数据监管员。

- 永不掉线的劳动形态:移动办公、即时通讯模糊工作与生活的边界。休息被视为懈怠,“24小时待命”内化为自我要求,连凌晨回复邮件都能获得“高效”的心理奖赏。

3. 社会评价体系的异化

- 可见性的暴力:社交媒体的点赞、职场KPI排名、学历鄙视链构成全景敞视监狱。个体为获得符号性承认(如头衔、粉丝量、消费层级),主动服膺于这套评价规则。

- 流动性恐慌的制造:社会鼓吹“不进则退”“35岁失业危机”,将稳定视为堕落。人陷入“提升自己”的永恒苦役中:考证书、学技能、打造副业,焦虑成为持续行动的动力源。

4. 主体性的资本化重构

- 自我即企业:“你是一个人品牌”“人生IPO”等概念将个体变成经营对象。情感、兴趣、知识储备皆需“自我投资”,连失眠都被解读为“精力管理失败”。

- 剥削的审美化:都市文化将“凌晨四点的办公室”“全年无休”包装为奋斗美学。加班照配文“热爱可抵岁月漫长”,自我剥削被重塑为英雄主义叙事。

5. 自由幻象的心理机制

- 虚假的能动性:选择外卖吃什么是自由,选择是否加班却不是。但系统通过前者制造“充分自主”的假象,掩盖结构性压迫。功绩主体误以为“随时工作的自由”是权力的彰显。

- 痛苦悖论:当自我剥削导致倦怠或抑郁,个体往往归咎于“心态不足”“不够自律”,进而更严厉地自我规训,形成恶性循环。

权力运作的精妙转向

规训社会的外部强制(“你必须”)被功绩社会的内部命令(“我能”)取代:

- 监狱→健身房的隐喻:过去囚犯被迫劳动,现代人自愿举铁到肌肉拉伤;

- 工头→自我鞭策:无人拿皮鞭监督,但内心有个声音说“别人月薪五万,你凭什么休息”;

- 惩罚→焦虑内驱:害怕被淘汰的恐惧取代了肉体惩罚,成为更高效的控制器。

出路何在?

打破这种自我压迫需要:

- 识破自由假象:承认“选择自我剥削的自由”仍是奴役;

- 重建价值坐标系:拒绝用效率衡量一切事物价值,恢复无功利性活动的尊严(如散步不为刷步数);

- 集体的“不合作”:当足够多人拒绝内卷、公开讨论倦怠,才能瓦解绩效暴政的正当性。

这种自我压迫本质是社会权力技术的进化:它制造出心甘情愿的奴隶,其枷锁由黄金锻造,锁链上刻着“自由”二字。觉醒的第一步,是看清这副枷锁正在自己手中被越焊越牢。

- 作者:Rendi.W

- 链接:https://rendi.fun/article/achievement-oriented-stress

- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。